Hoy en día, al

contemplar una obra de arte, la que sea, llega un momento en el que queremos conocer

quién es su autor y buscamos la firma. Somos conscientes de que esa firma es

una garantía aportadora de valor a la obra, al tiempo que para el artista es un

sello que, además de darle prestigio en su mundillo, también le dará autoridad

en la rama del arte y el estilo que cultiva, tanto que, a veces, incluso se

pagará solo por la firma más que por la propia obra.

Y seguramente,

alguno de nosotros la buscaremos y nos deleitaremos contemplando los rasgos

caligráficos, mientras pretendemos averiguar en ellos algún detalle sobre la

personalidad del artista, o fantasearemos tratando de imaginar su cara en el

momento de estamparla mientras contemplaba el trabajo terminado.

Pero si nos

centramos en la pintura y en la escultura románicas, veremos desolados que

apenas hay obras firmadas. Haberlas haylas, dicen de las meigas, y en lo

que se refiere a estas firmas no nos quepa duda que también las podemos

encontrar, pero pocas, y no suelen ser una rúbrica al uso de los siglos

posteriores, donde ya era impensable no firmar una obra, sino en el mejor de

los casos, hallaremos un “me fecit”, me hizo, acompañando al

nombre del autor. Y esto es por motivos que más bien imaginamos que conocemos.

|

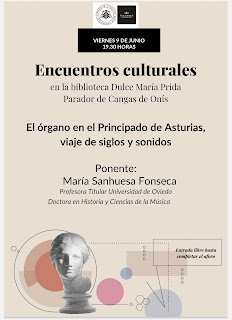

| Firma de honor en la portada del monasterio de San Pedro de Villanueva |

El primer

porqué probablemente se deba a que, en estos siglos pretéritos, al artista no

se le consideraba como tal, sino como un artesano, eso sí, artesano cualificado,

cuyo trabajo sólo era valorado con respecto al de otros artesanos en la misma

habilidad cuya obra ya era conocida. Contemplamos la maravilla de un capitel

acabado, pero pensemos: en su elaboración trabajaron el operario que lo extrajo

de la cantera; después, vino el cantero que desbastó el bloque para dejarlo en

las medidas necesarias para empezar a esculpir; vino otro que dio las formas

requeridas, bien que las ideara él o que las hubiera visto en otro sitio; luego

los albañiles lo colocaron en el sitio previamente designado por el maestro, y

un pintor le añadió los colores convenientes. Todos trabajaron en el capitel,

unos cobraron unos jornales y otros cobraron otros diferentes, pero, ¿de quién

era la obra?

Muchos fueron

los responsables de que el capitel esté ahí, todos eran

artifex, todos eran maestros en su arte; el arquitecto (más bien el magister,

artifex theoricum, antecedente del arquitecto actual), el maestro de

obra, el escultor, picapedreros, ayudantes, albañiles, cortadores… Fabricae muri,

operis, artifex practicus, scultor, lapicida, scarpelator, cementarius, tailliator petrae, caesor lapidum… muchos nombres

y categorías laborales.

Pero el caso es que todos, todos,

construyeron el templo, todos cobraron el estipendio convenido conforme a su

volumen y calidad de trabajo aportado y ahí quedó “eso”, una piedra más,

al fin y al cabo. Con suerte, quedó algún documento en el que se reflejaran los

nombres, pero generalmente nada más que el nombre, su lugar de origen y quizá

el precio del trabajo.

El segundo

motivo tal vez fuera que, al fin y al cabo, de lo que se trataba era

precisamente de eso, de trabajar y cobrar. ¿Qué importaba el nombre del autor,

si éste formaba parte de un taller que era contratado por su reconocido buen

hacer? Trabajo no les habría de faltar, lo importante era el prestigio del

maestro, el cual se transmitía a su equipo y su fama trascendía de pueblo en

pueblo.

La tercera

causa, probablemente fuera esa modestia impuesta por la orden naciente de San

Bernardo, que no quería personalismos ni excesos de imaginación en sus

monasterios, dejando solamente a las manos de los escultores la talla de

capiteles vegetales, algunos de ellos verdaderas maravillas en piedra, gráfica

expresión de la diferencia entre artista y artesano.

Me imagino

que dirían algo así como: “total, ¿para qué vamos a firmar, si no sabemos

escribir y aquí casi nadie sabe leer? Hemos trabajado, hemos cobrado, ¿qué más

queremos?”

Sin embargo,

el hombre en general, y el artista en particular, es un ser vanidoso al que

gusta jactarse cuando hace con facilidad una cosa que a la mayoría de los

mortales les resulta difícil de realizar, por no decir imposible, que es lo más

común. Y aunque lo sepan hacer, yo, scultor, ¿no voy a dejar de

proclamar que esta maravilla que contemplan vuestros ojos ha salido de mis

manos? ¿No lo vemos acaso en nuestros

días del siglo XXI?

Así, llega el

momento en que nuestros anónimos escultores se rebelan contra el anonimato y

comienzan a dejarnos sus firmas. O sus marcas. O sus retratos, que también los

hay. ¿No es acaso lo que hacen los canteros que labran sillares? Ellos graban

su marca en cada uno para luego cobrar y ahí queda su memoria de alguna manera.

Nosotros no labramos sillares, sino que vamos más allá y esculpimos figuras

surgidas de nuestra imaginación o de nuestra observación y conocimientos, lo

hacemos gracias a nuestra habilidad poco común y por eso, porque somos

diferentes, pondremos nuestro "signum magíster", la “marca

de honor”. Bastará con ponerla una sola vez, nosotros no cobramos por

pieza, sino por conjunto, y así se conocerá nuestra obra, porque de eso se

trata, de que futuros comitentes estén al corriente de nuestro saber hacer. Y

de paso, que los que vengan detrás vayan aprendiendo.

Y aquí

empiezan unos a poner su marca y otros a escribir su nombre. El ejemplo

paradigmático lo tenemos en Revilla de Santullán, Palencia, donde el maestro no

sólo puso su nombre, sino que se retrató en piedra en el mismo momento de

acabar la portada del templo en el que trabajó. Micaelis me feci, reza

la explanatio, y de esta manera el buen Miguel pasó a la Historia y su nombre y fisonomía se recuerdan al cabo de los siglos.

|

El maestro Miguel se retrata a sí mismo

y nos informa de que él fue quien esculpió la portada. |

Son muchos

los me fecit que podemos encontrar (Rebolledo de la Torre, Burgos: “Fecit

istvm portalem ioanes magister piasca”; Yermo, Cantabria, donde además se

incluye fecha y se ruega una oración por el alma del maestro: “Era MCCXLI Petro

Quintana me fecit Pater noster por su alma” …)

|

Rebolledo de la Torre, Burgos. Ventana del me fecit

de Juan, maestro de Piasca |

|

Lugar donde aparecen los grabados del me fecit

|

|

Yermo, Cantabria. Me fecit y petición de oración

de Pedro Quintana |

|

Yermo, Cantabria. Me fecit y petición de oración

de Pedro Quintana |

Pero otros

son más sencillos, sin retrato y sin dar datos, solo escriben en un sillar el

nombre del maestro junto al me fecit, como el Nicolao me fecit de

Santa Eufemia de Cozollos, en Palencia. Bajando un escalón más, llegamos a los

que solo pusieron su nombre, como Sancius en Loarre y en Leyre.

|

| Sancius hizo este muro en el castillo de Loarre |

|

| Sancius dejó su firma en Leyre |

|

Nicolao trabajó en Santa Eufemia de Cozollos (o Cozuelos)

|

Y este es el

punto al que quería llegar.

En San pedro de Villanueva tenemos también firmas aparte de las que

los canteros nos dejaron en los sillares: dos modestos y casi desaparcibidos signum

magister, un me fecit y dos retratos en piedra, probablemente de los

dos personajes que hicieron posible la obra que contemplamos: el maestro que

construyó y el abad que encargó y pagó.

El primero, por orden de aparición, está en la portada. Allí, entre

la tercera y cuarta arquivoltas, aparece una pequeña letra “A” en grafía

medieval. El maestro que la hizo nos dejó esa marca; tal vez era tan modesto, o

tal vez confiaba tanto en sí mismo, que sabía que con ella, y a pesar de la

sencillez, sería reconocida su obra. O quizás con eso le bastaba para su

satisfacción personal de cara a los demás trabajadores del taller, pues poseer su

propio signum magíster quiere decir que esta persona es de rango

más elevado, puede incluso ser el maestro del taller.

|

| Marca de honor del magister que esculpió la portada de San Pedro de Villanueva. |

El segundo signum magister es más fácil de ver y más difícil de

interpretar como tal, pero nada es imposible de describir. Manos a la obra.

Contemplando el alero del monasterio de San Pedro de Villanueva

podemos sacar un patrón que nos pone en la pista: los canecillos y

metopas salieron de las mismas manos, pues los personajes en ellos esculpidos

presentan dos características que lo delatan. Una, la más importante, es que

todos los personajes, ya sean figuras humanas o animalescas, presentan ojos

redondeados y saltones, como huevos. Otra, que los personajes que se nos quiere

mostrar como de más baja extracción social, además de los ojos ahuevados,

tienen también unos labios prominentes, es decir, son hocicones. Sí, siguen un

patrón que sirve de modelo y muestra en todo el alero. Con estas dos premisas

creo que ya podríamos hablar del maestro de Villanueva,

es decir, de un hombre con estilo propio que transmite una personalidad

diferente a sus obras con esa sencilla peculiaridad.

Pues bien, en

un canecillo del absidiolo sur, casi en el rincón que forma con el ábside

central, tenemos a un personaje cómodamente sentado, con barba y crespina,

símbolos todos de autoridad, experiencia y sabiduría, con sus ojos ahuevados,

como no podía ser de otra manera, vestido con túnica talar característica de la

época, que nos muestra una filacteria con una marca en forma de letra ese, con

la cual nos quiere dar a entender que él es (presuntamente) el autor de toda la

serie de canecillos y metopas que llevan, además, su impronta personal de ojos

abultados y, en su caso, labios exagerados. Se ha retratado y nos está informando de quién

es desde su silla de maestro, tal y como aparecía nuestro amigo Miguel en Revilla de Santullán.

|

El maestro de Villanueva, sentado en una silla, muestra su signum magister

|

|

El maestro de Villanueva muestra su marca de honor

|

Ya hemos descubierto y admirado

las dos marcas de honor; veamos ahora los retratos.

Lo cierto es

que solamente hay dos cabezas y que se salen del canon de los rostros de las

demás figuras, aunque siguen el patrón de los ojos característicos del artista

al que hemos dado en llamar el maestro de Villanueva. Su presencia

no es algo extraño en el románico. A menudo encontraremos representaciones de

rostros humanos solitarios o emparejados en los canecillos y capiteles. Cuando

no quieren representar alguna virtud o pecado suelen aparecer con expresión

ausente o con una leve sonrisa, con las miradas generalmente dirigidas al frente,

por encima de nuestras cabezas, mirando “más allá”. Suelen ser interpretados

como retratos de personajes de la época.

Volviendo al

tema, decíamos que en el alero del monasterio de San Pedro de Villanueva aparecen

dos figuras muy llamativas que se encuentran en el lado norte, el más discreto.

Presentan la impronta de nuestro recién descubierto maestro de Villanueva,

es decir los ojos redondeados como huevos, pero con rasgos notoriamente

diferentes a las demás figuras de esta cornisa.

En el ábside principal, en la calle que ocuparía el lado del

Evangelio, tenemos a un personaje de mirada ausente, casi perdida, sobre un fondo que parece el estalo del coro o el sitial honorífico de un prelado, tocado con

crespina que nos recordaría a un monje barbudo -la barba es símbolo de experiencia y sabiduría-, que parece tener los ojos cerrados, como si fuera una muestra de

recogimiento y oración que mana de su boca entreabierta, lo cual nos podría llevar a identificar al abad que

encargó la reforma del monasterio. No parece descabellado pensar así, pues considerando

la ausencia de retratos que hay en la cornisa, pudiera ser el de un

personaje destacado en la construcción del edificio.

|

Crespina, barba, ojos ahuevados y cerrados,

con un estalo esquemático tras él

|

Lo mismo ocurriría con la segunda de las dos únicas cabezas

esculpidas en el alero, en esta ocasión el del absidiolo norte, también

correspondiente con el lado del Evangelio. Una cabeza igualmente barbada,

símbolo de experiencia y sabiduría, que ya no lleva la crespina, sino un curioso peinado, que parece tener sus ahuevados ojos abiertos, al contrario de la sensación que nos

da la anterior y que ya no está sobre un estalo, sino sobre la luz del mundo exterior al monasterio. Uno mira hacia su mundo interior; el otro, hacia el mundo

exterior. Ojos cerrados para orar y ojos abiertos para trabajar: por la misma razón

que tenemos para identificar al primero con el abad, podríamos reconocer al

segundo como el maestro constructor. A fin de cuentas, y no nos engañemos, dos

eran los principales personajes que intervenían en la construcción de un

monasterio: el que pagaba y el que ideaba y ejecutaba la obra.

|

| Cabello al aire, barba y ojos ahuevados abiertos |

|

El maestro, con la vírgula y sus oficiales,

negocia una obra con el abad, con las llaves y su ecónomo

con la bolsa. |

Finalmente, nos encontramos a la

última firma del monasterio: el me fecit de la pila bautismal, hoy en la

sala 27 del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

La fórmula me fecit es demasiado ambigua

como para discernir con claridad sobre la identidad y función del nombre propio

que le precede. Unas veces será referencia al que la hizo y otras al que la

mandó hacer.

Acerca de ella ya se

dieron en este blog más datos en la entrada del día 28 de enero de 2021

titulada “Pieza

50.181 del Museo Arqueológico Nacional: Pila bautismal de San Pedro de

Villanueva”, donde se explica que: "... ella misma nos revela, así como los nombres de

las personas, marido y mujer probablemente, que la hicieron, no con sus manos,

sino costeándola, con arreglo al propio y recto sentido aquí de la

palabra fecerunt: circunstancias ambas que constan en la

inscripción que corre al rededor (sic.) de toda ella...”

Dada la

timidez a firmar obras en la época, es más que probable que sean los nombres de

los comitentes que la costearon, quienes de esta manera se aseguraban su

pasaporte hacia el cielo, una de las grandes aspiraciones de aquellos días.

|

Pieza 50.181 del MAN. Pila bautismal de San Pedro de Villanueva

JOANNES ET MARIA FECERUNT HOC OPUS IN ERA MaCLII” (Año 1114 de nuestra era) |

|

| JOANNES ET MARIA FECERUNT HOC OPUS IN ERA MaCLII” (Año 1114 de nuestra era) |

Timidez

patente, sí, pero que de una manera semioculta a veces y abiertamente otras,

supieron superar nuestros personajes, nuestros constructores, escultores y comitentes.

Unos que, por motivos económicos, firmaron los sillares que salían de sus manos

para luego cobrarlos; otros que, por publicitar su buen saber hacer y adquirir

prestigio, colocaron la marca de honor o su nombre para que se supiera quién lo

hizo, me fecit; otros que, menos vergonzosos, dejaron su efigie en

piedra en unos canecillos o capiteles que los llevarían a ser reconocidos al cabo

de los siglos. Por último, los que no sabían trabajar la piedra, pero que se reconocieron

capaces de sufragar los gastos a quienes sí dominaban el arte, y por eso pagaron,

para hacer posible el sueño de la construcción de algo y el suyo propio de

ganar un puesto en el reino de los cielos, eso sí, con la pequeña ventaja de llevar

una carta de recomendación en forma de me fecit.

Y ahí

están, dando testimonio de todo lo dicho, en esas piedras que susurran a voces

su secreto en nuestro monasterio de San Pedro. Un consejo os doy para cuando

estéis contemplándolo y comprobando estas palabras: practicad el quietismo,

pasead con sosiego buscando los pequeños detalles, abandonaos a la paz del

ambiente y no os fieis de los escritos, ni de estos ni de los de nadie, simplemente

escuchad lo que dicen sus piedras, y si así llegáis a sentirlo no os sentiréis

decepcionados. De hecho, San Pedro de Villanueva nunca decepciona. Al contrario, puede llegar el momento en que te atrape y ya nunca te suelte.

Antonio García Francisco.

Colmenar Viejo, junio de 2023

.jpg)